睡眠不足は子どもの自己肯定感にも影響~睡眠の質を上げ、心を整える方法~

公開日:2022年12月16日 最終更新日:2025年4月1日

みなさんは、毎日しっかり眠れていますか?2021年に発表されたOECD(経済協力開発機構)の調査によると、日本人の平均睡眠時間は7時間22分で、33カ国の加盟国の中で最も短いことが明らかになっています。1)

世界的に睡眠時間の短い日本人ですが、睡眠不足や睡眠障害はさまざまな健康リスクをもたらすことが報告されています。そこで今回は睡眠不足が与える影響や、健やかな眠りのために取り入れたい習慣をご紹介します。

Contents

睡眠不足がもたらす健康への影響

睡眠時間が不足すると集中力や判断力・記憶力の低下、自律神経失調症、肥満などを引き起こします。

また、睡眠不足は糖尿病や心筋梗塞や狭心症など生活習慣病の発症リスクを高めることも分かっています。

<睡眠不足による健康リスク>

・幸福感や生活の質(QOL)が低下する

・肥満のリスクが高くなる

・抑うつ傾向が強くなる

・学業成績が低下する

睡眠不足は大人だけでなく、子どもにも広がっている

睡眠不足は大人だけでなく子どもにも広がっており、3歳未満の乳幼児の睡眠を比較した調査でも、日本の平均総睡眠時間は11.6時間と最も短く、現代では子どもの約4人に1人が、成人になるまでに何らかの睡眠の問題に直面するといわれています。2)

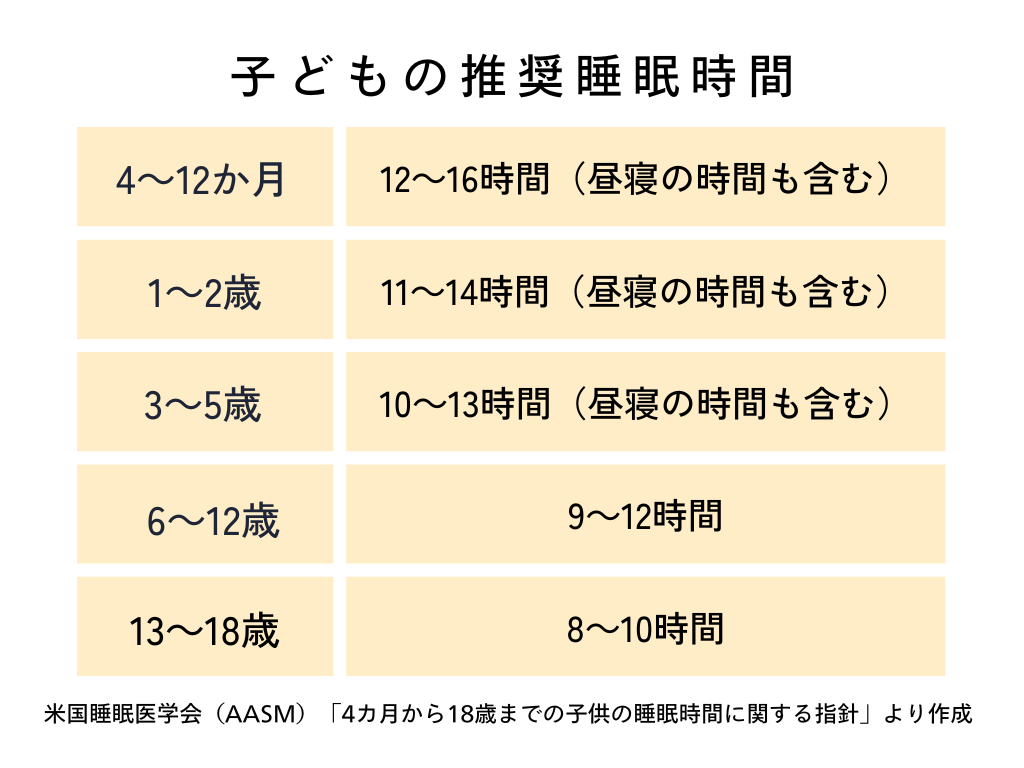

必要な睡眠時間には個人差がありますが、3歳~5歳の幼児期には10時間~13時間程度、小学生は9時間~12時間程度、中学生・高校生は8時間~10時間程の睡眠時間を確保することを心がけましょう。

睡眠不足は子どもの自己肯定感にも影響する

睡眠には疲労回復、記憶の整理・定着、成長ホルモンの分泌、免疫力向上など、様々な役割があります。

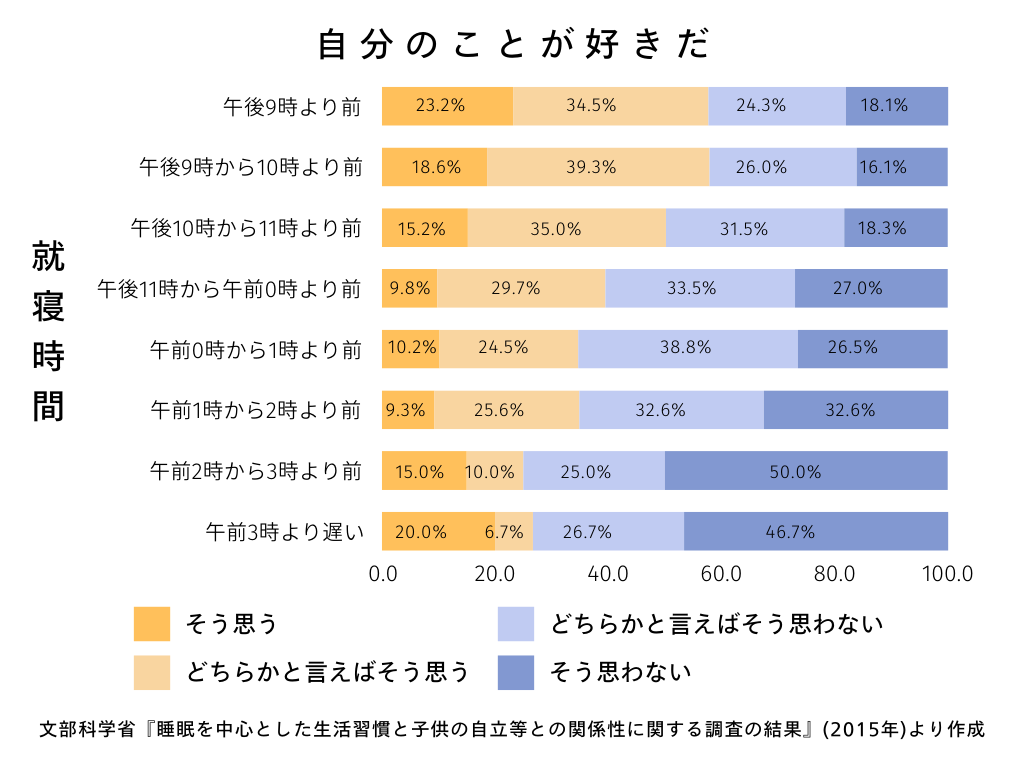

文部科学省の調査では、就寝時間が遅い子どもほど、「自分を好きだ」と回答する割合が低く、「何でもないのにイライラする」との回答割合が高くなっており、子どもの睡眠不足は、体の発達・発育だけでなく、自己肯定感にも影響を及ぼすことが分かります。

睡眠不足が不登校のきっかけに

文部科学省の調査結果(2023年度)では、心理・社会的な要因などで小中学校に年30日以上登校しない不登校児童生徒数は、過去最多の34万6482人となり、前年度から47,434人(15.9%)増加しました。

不登校になる理由は様々ですが、不登校になったきっかけについて、約7~8割の児童生徒や保護者が「居眠り、朝起きられない、夜眠れない」といった心身不調・生活リズムの不調と回答しています。4)

夜更かしや朝寝坊の習慣が長く続くと、体内リズムが乱れ「睡眠・覚醒相後退障害」と呼ばれる睡眠障害を発症します。

睡眠・覚醒相後退障害は10代から20代に多く、うつ病などの精神疾患を併発しやすいと言われています。

また、睡眠・覚醒相後退障害の6割近くに「起立性調節障害」を合併すると報告されています。5)

― 睡眠・覚醒相後退障害とは

深夜にならないと寝付く事が出来ず、朝に起きる事が難しくなる病気。

― 起立性調節障害とは

自律神経の調節がうまくいかなくなると引き起こる病気で、中学生の1割に存在すると言われている。

睡眠の質を高めるための習慣

ご紹介したように、睡眠時間を確保することは子どもの健やかな成長にとってかかせません。

睡眠障害や起立性調節障害など体に不調をきたすまえに、今日からできる睡眠の質を上げるために取り入れたい習慣をご紹介します。

1.朝起きて日光を浴びる

起床後に日光を浴びることで、睡眠ホルモンと呼ばれるメラトニンの分泌が抑制されます。メラトニンは目覚めてから14~16時間ほど経つと再び分泌され、副交感神経を優位にし、深部体温を下げて眠りに導いてくれます。

2.寝る1~2時間前にぬるめのお湯に浸かる

人の体は深部体温が下がることで眠気が訪れます。ぬるめのお湯にゆっくり浸かることで一時的に体温を上げ、その後、深部体温が下がることで自然な眠りにつくことができます。睡眠の質を上げるためには、寝る1~2時間前に38~40度程度のぬるま湯にゆっくり浸かるのがオススメです。

3.落ち着いて眠れる環境をつくる

私たちの生活と切っても切り離せないスマートフォンやタブレットなどの通信機器ですが、寝る前や夜間にブルーライトを浴びると、睡眠ホルモンといわるメラトニンの分泌が抑制され睡眠の質を低下させてしまいます。寝室やベッドに通信機器を持ち込まない、就寝前の1時間からスマートフォンやタブレットなどの使用をやめるなど、落ちていて眠れる環境を作ることを心がけましょう。

4.坐禅で呼吸を整える

坐禅では、口からゆっくり吐き出し、鼻から吸う、腹式呼吸を繰り返します。呼吸をととのえることで副交感神経が優位に働き、心身をリラックスさせることができます。忙しい現代人は交感神経優位になりやすいため、日常に坐禅を取り入れ、副交感神経を働かせることを意識してみましょう。

坐禅の方法はコチラ!子どもから出来る!坐禅とは?長野県圓成寺住職さん直伝の坐禅基礎知識

5.寝る前に瞑想を取り入れる

心の木の育て方の運営元である一般社団法人世界マザーサロンでは、オリジナルメソッド「心の木」を育てよう~東洋思想と心の木瞑想~に基づき、心の土台をとのえる様々なプログラムをお伝えしています。そのひとつが「心の木の瞑想」です。

【心の木瞑想のやり方】

・軽く目を閉じ、自分の「心の木」を心に思い描きます。

・心の中で「大丈夫」とつぶやきながら、口から細く長く生きを吐き、地面にしっかりと張って、伸びていく根をイメージします。

・鼻からゆっくり息を吸い、今度は上に伸びていく枝をイメージします。

時間は30秒でも、1分でも構いません。夜寝る前に瞑想を行うと、1日の気持ちがリセットできます。

気持ちを流し、「今ここ」に集中できると、心が軽くなり、力が抜けます。力が抜けると、問題に対して、どうしたら良いか考えることもできるようになります。

寝る前に是非親子で取り入れてみて下さいね!

いかがでしたか。今回は睡眠不足がもたらす影響や、睡眠の質を高めるために取り入れたい習慣をご紹介しました。親子でぐっすり眠り、心を整え、健やかな毎日を過ごしましょう♪

【出典】

1)e-健康づくりネット(厚生労働省)「良い目覚めは良い眠りから知っているようで知らない睡眠のこと」https://e-kennet.mhlw.go.jp/

2)子ども家庭庁 未就学児の睡眠指針未就学児の睡眠指針

グラフ)文部科学省 平成 26 年度「家庭教育の総合的推進に関する調査研究」 -睡眠を中心とした生活習慣と子供の自立等との 関係性に関する調査-

4)文部科学省委託事業 不登校の要因分析に関する調査研究 報告書

5)厚生労働省 健康づくりのための睡眠ガイド2023

心の木の育て方のSNS

「心の木の育て方」ではSNSで様々な情報を発信しています。

X(旧Twitter)

Tweets by vegan_kosodate

Instagram

@kokoro_no_ki_no_sodatekata

心の木の育て方のメルマガ

心の木の育て方サイトは、一般社団法人世界マザーサロンのプロジェクトです。

メルマガでは、代表の永井佐千子のメッセージと共に活動の最新情報等をお送りしています。

これからの子育てや生き方について、一緒に考えてみませんか?

是非この機会にご登録ください!

心の木オンラインショップでは、からだに、地球に優しい商品を販売しています

『心の木オンラインショップ』は、地球や動物に優しい製品を求める方、家族の健康を願う方、妊娠中や子育て中の方が心おきなく買い物を楽しめるショップです。

農薬不使用のたかきび、自社農場で育てた農薬不使用のライ麦粉、産直無添加のりんごチップス、卵もバターも使わないふんわり米粉パンやハンバーグ、スイーツ、蜜蝋不使用のエコラップ、赤ちゃんや妊婦さんに優しいお洋服、木の温もりを感じるキッズチェアなどなど、厳選し、心をこめて販売しているラインナップとなります。ぜひ一度覗いてみてください♪

『心の木の育て方』についてのご質問はこちらからお願いいたします。